La violencia y su disputa: entre el mito del orden y la posibilidad de justicia

¿Quién define qué es la violencia?

Una pregunta sencilla en apariencia, pero que desborda toda superficialidad cuando se la realiza desde la perspectiva de la lucha de clases. Mucho más cuando el mainstream mediático se empeña en sostener la narrativa de la “protesta pacífica” y de que existen formas “correctas” para manifestar el malestar social.

Así, el contubernio corporativo político-mediático condena a priori cualquier expresión popular que se expone en las calles y no tardan en adjetivar de violentos a sus participantes. Un recurso que, además de perfilar y sostener el encuadre del “enemigo interno”, también invisibiliza el dispositivo de legitimación de la violencia estructural; y el término “violencia” adviene en un instrumento político que inhabilita cualquier posibilidad de interrupción de aparato violento que sostiene el régimen de exclusión y despojo. Esta crítica liberal, revestida de lenguaje democrático, no busca eliminar la violencia, sino monopolizar su legitimidad.

En tal sentido, vale recordar a Walter Benjamin, que en su obra “Para una crítica de la violencia”, señala que el Estado no teme a la violencia en sí misma, sino a aquella que escapa de su control jurídico. Así, debe comprenderse a la violencia como un concepto polisémico y políticamente condicionado según la disposición del poder; debiendo distinguirse dos tipos de violencia: por un lado, la “violencia mítica”, que funda y conserva el derecho (la violencia de la ley, la policía, el dispositivo penal) y, por otro, la “violencia divina”, que surge como interruptor del curso regular del orden social y abre paso a la justicia en la medida que se propone destruir el ciclo de dominación. En otras palabras: la violencia mítica funda el poder, la divina lo desarma y amplía el horizonte civilizatorio.

En línea con Benjamin, pero contextualizando el funcionamiento del capitalismo contemporáneo, es posible observar un proceso sutil de perfeccionado de la violencia mítica, ya que en nuestros días la violencia opera de forma permanente mediante la precarización de la vida, el desempleo, el despojo y la alienación de los elementos políticos que permiten comprender al sujeto dentro de su comunidad social. En términos de Žižek este fenómeno sería lo que denomina “violencia estructural” que es el rostro sereno del orden hegemónico y que opera cuando el hambre, la precariedad o la desesperanza son normalizadas como “efectos colaterales del progreso”. Con estos argumentos: lo que llamamos “paz social” no es más que una forma sofisticada de violencia permanente y manifestación de la alienación profunda en las que se desarrolla la vida en la actualidad.

El liberalismo, desde su matriz ideológica, expone a la violencia sea como un exceso individual o como una desviación irracional frente a una supuesta armonía del contrato social; sin apenas advertir que dicha armonía nunca existió en tanto que los periodos de “estabilidad social” dentro del marco del sistema capitalista no son más que el resultado de una correlación de fuerzas que garantiza la hegemonía de la clase dominante.

A esto que Gramsci lo entendió con claridad: el Estado moderno combina coerción y consenso. La fuerza se disfraza de acuerdo, la dominación de legitimidad. El orden burgués, en realidad, es la forma estable de una violencia sedimentada.

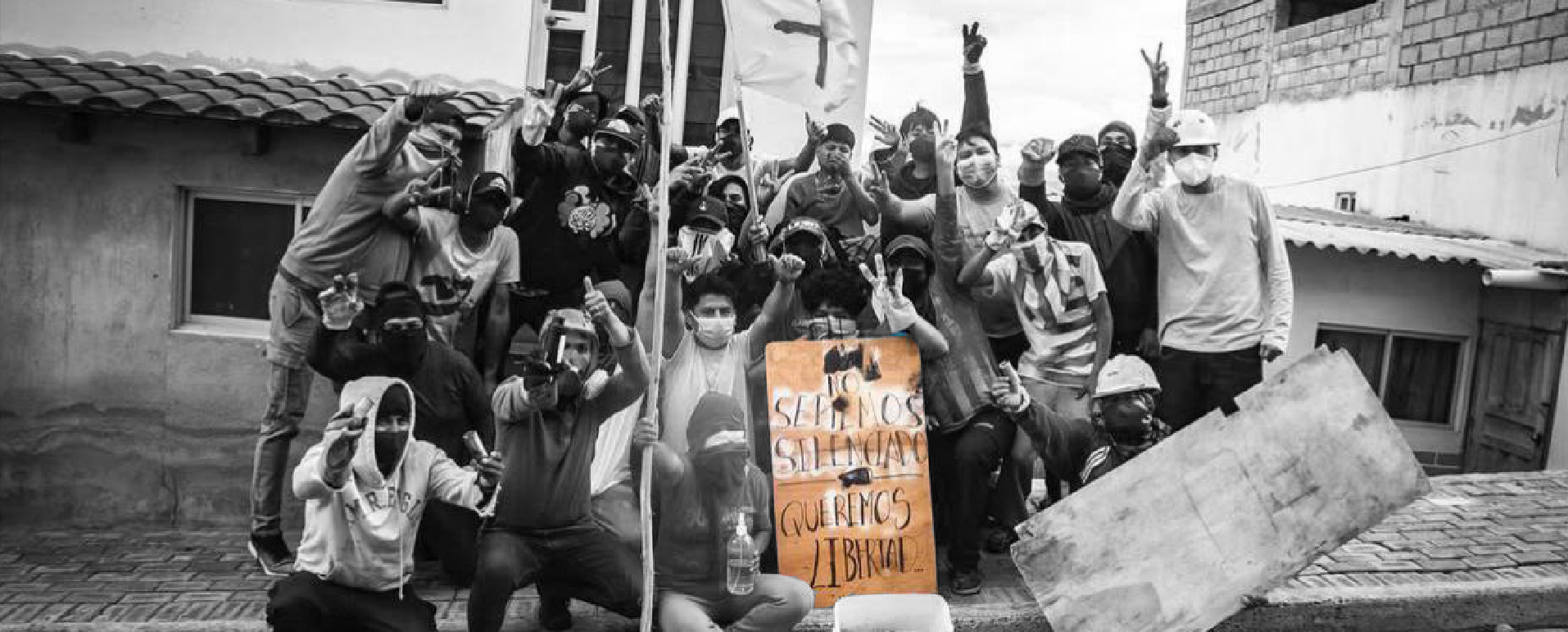

De allí que toda rebelión popular sea inmediatamente clasificada como “violenta”, aun cuando lo que hace es interrumpir, por un instante, la continuidad de la violencia institucionalizada. En cambio, la represión policial, la judicialización de la protesta, el despojo de los territorios o la especulación financiera se presentan como acciones legales, necesarias, inevitables. El poder, como bien observa Benjamin, define qué violencia se permite y cuál se castiga, y con ello establece el marco simbólico de la obediencia.

Desde la perspectiva de la lucha de clases, entonces, resulta un error con serias consecuencias interpretar la violencia desde el prisma liberal, porque hacerlo implica aceptar el terreno ideológico del enemigo. Condenar todo acto que ponga en riesgo la estabilidad de un sistema “democrático” que solo beneficia a las élites es legitimar el mito de la neutralidad estatal. El sistema nos exige ser pacíficos precisamente porque necesita preservar el orden que sostiene sus privilegios.

En este contexto, la principal tarea de las organizaciones revolucionarias es disputar el sentido de la violencia. Denunciar no solo los hechos, sino la estructura subyacente que los produce: la violencia de la propiedad privada, del despojo extractivista, del racismo institucional, de la concentración mediática, del patriarcado que organiza la vida social como jerarquía. La violencia que impide, en última instancia, vivir en condiciones de dignidad.

En esta disputa, Gramsci vuelve a ser indispensable. Si la hegemonía se construye en el terreno de la cultura, también la idea de violencia es una producción ideológica. El poder no solo domina por la fuerza sino porque logra que los dominados conciban su propia opresión como un hecho natural. El consenso en torno a la “paz” es parte de esa hegemonía. Y cuando los oprimidos comienzan a cuestionar esa normalidad, el Estado despliega su “violencia legítima” para recordarnos que el derecho solo ampara a quienes lo pueden pagar.

Por eso, cuando el discurso oficial condena a “los violentos”, está diciendo, en realidad, que la resistencia no debe alterar el flujo de los negocios. El pacifismo institucional, bajo su aparente superioridad moral, funciona como mecanismo de neutralización política. La obediencia se disfraza de virtud y la rebelión se patologiza políticamente procurando cancelar el conflicto político y criminalizar a legítimos actores de la arena política.

Esta posición, establecida desde una ética leninista, no consiste en glorificar la violencia, sino en reconocerla como campo de disputa política. Denunciar la violencia es nombrar sus causas estructurales, no moralizar sus efectos. La verdadera violencia no está en la piedra que se lanza o la carretera que se cierra, sino en el sistema que engendra la desposesión. La tarea histórica del bloque popular no es condenar la rabia y mucho menos encausarnos en la retórica hegemónica, sino transformarla en fuerza colectiva, en voluntad organizada para romper el círculo de la dominación. No se trata de una violencia instrumental, sino de una interrupción radical: un momento para interpelar las coordenadas del dominio. La justicia, entonces, no es pacífica, sino una interrupción emancipatoria.

Pero esta reflexión no puede quedar en la abstracción teórica. En el Ecuador de hoy, donde el gobierno pretende legitimar un nuevo ciclo de despojo bajo la máscara de un referéndum constitucional, la pregunta por la violencia adquiere urgencia histórica. Una nueva constitución dictada desde las élites, bajo tutela empresarial y militar no sería otra cosa que la renovación jurídica de la violencia sistémica. En nombre de la “modernización” se busca consagrar la acumulación por despojo: la entrega de los bienes comunes, la flexibilización del trabajo, la privatización de la vida.

Por eso, sostener un proceso de movilización social de cara al referéndum no es un gesto de rebeldía, sino un imperativo ético-político. En la estrategia por el NO deben confluir todas las fuerzas populares que reconocen que una nueva constitución, en estas condiciones, sería legitimar la injusticia como norma. No se trata solo de decir NO a la consulta, sino a la estructura entera de una administración del Estado que perpetúa la violencia del capital. La movilización es, en este contexto, una forma de resistencia frente al intento del poder por clausurar el conflicto social. No es la violencia del pueblo lo que amenaza al país, sino la violencia legitimada y normalizada que avanza sobre nuestros cuerpos, territorios y derechos.

Comprender la violencia desde una perspectiva marxista exige desmontar el relato liberal del orden. La paz de los poderosos no es el horizonte de la humanidad. La justicia no puede construirse sin interrumpir las formas en que el poder necropolítico. Resistir es nombrar la violencia verdadera: la que se esconde en el salario miserable, en la entrega de la soberanía, en las narrativas del miedo y las estrategias de terrorismo de Estado.

Como escribió Benjamin, solo la violencia que rompe el derecho puede abrir la posibilidad de la justicia. Y como nos recuerda Gramsci, esa posibilidad no surge espontáneamente: hay que construirla, con organización, conciencia y estrategia. Hoy, en el Ecuador, eso significa sostener la movilización por el NO, movilizarse por el NO, pero sobre todo, movilizarse por la vida, entendiendo que la lucha contra la violencia del sistema no se libra solo en las calles, sino también en el campo de las ideas.

Porque disputar el sentido de la violencia es disputar el sentido mismo de la historia.

Foto de Laberinto.media