El enemigo interno y el silencio cómplice

El Ecuador de hoy parece funcionar en una normalidad que es, en realidad, la institucionalización de la excepción. Bajo la retórica de la seguridad y el orden, se ha construido un régimen que convierte la excepcionalidad en política de Estado. El estado de excepción, pensado originalmente como recurso extraordinario para enfrentar crisis puntuales, se ha vuelto el cimiento de la gobernabilidad. Agamben lo advirtió: el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. En nuestro país, esa decisión se ha convertido en costumbre. Vivimos en una “democracia” que se administra a sí misma como si estuviera en guerra permanente y las fuerzas de seguridad actúan en consecuencia.

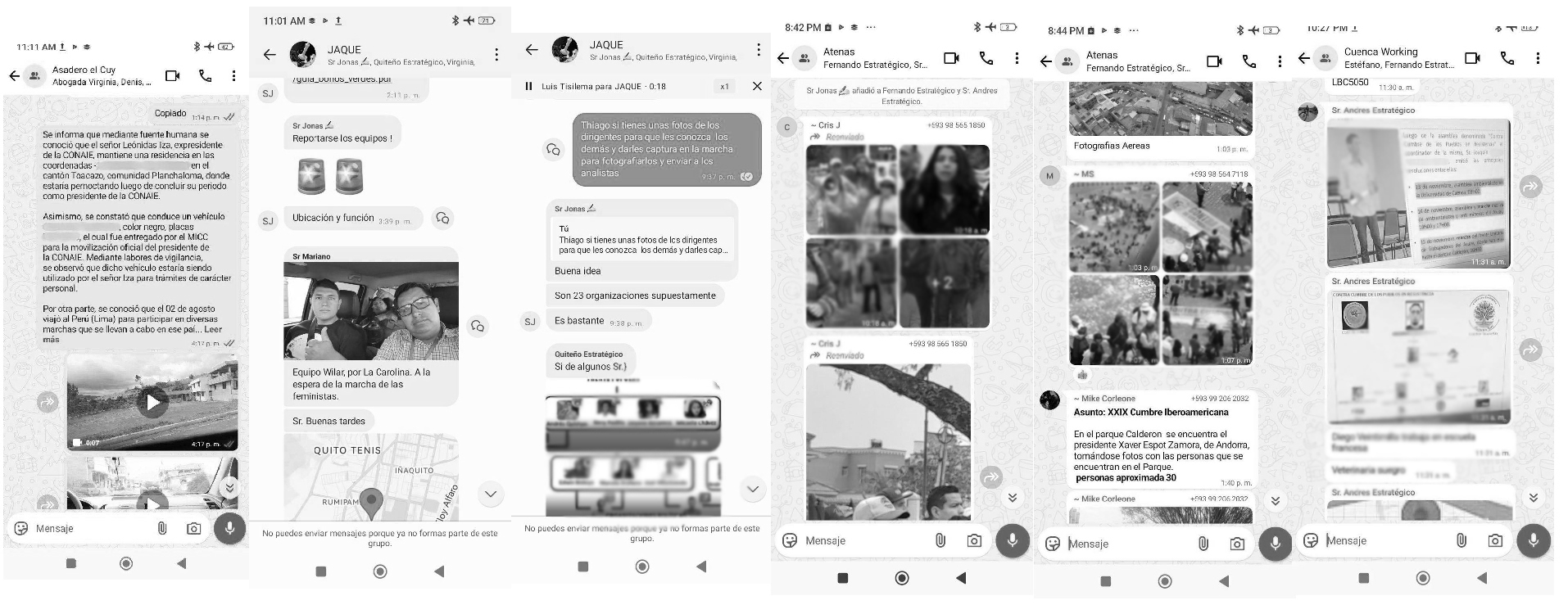

Este no es un desvío administrativo ni un error de cálculo. Lo que presenciamos es un dispositivo de poder destinado a desactivar toda posibilidad de resistencia. Activistas antimineros, dirigentes indígenas y sociales, activistas estudiantiles, militantes de izquierda: todxs han pasado a ser sospechosos en el imaginario y la narrativa oficial. La policía ideológica vuelve a operar, ahora con protocolos, presupuestos y campañas mediáticas que buscan legitimar el hostigamiento. Bajo la lógica del enemigo interno, defender derechos laborales, denunciar el extractivismo o cuestionar el desmantelamiento de lo público se convierte en indicio de terrorismo. La palabra “terrorista” es un arma simbólica que borra la condición de ciudadano y habilita la violencia del Estado. Benjamin, en su “Crítica de la violencia”, advertía que el estado de excepción no suspende el derecho: lo revela en su forma más cruda, mostrando que la ley puede ser interrumpida para salvaguardar los intereses de los poderosos.

Lo más perturbador de este proceso no es sólo la represión. Es el silencio que la rodea. Callan las instituciones llamadas a proteger las garantías constitucionales. Callan las organizaciones que alguna vez hicieron de los derechos humanos su bandera. Callan incluso sectores de la izquierda, ocupados en disputas internas, incapaces de alzar la voz frente al avance de la represión. Ese silencio es funcional al poder, y por ello es peligroso. Niemöller lo dijo con brutal sencillez: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.” Cada silencio de hoy es la condición para que la persecución de mañana sea posible.

La derecha ha comprendido que el poder no se juega solamente en el terreno económico ni en las urnas. Se juega en la producción de subjetividad. Las detenciones, los allanamientos, el espionaje no buscan únicamente desarticular liderazgos: buscan disciplinar al cuerpo social, instalar la pedagogía del miedo. Cada activista que duda en salir a marchar, cada organización que teme convocar a la protesta, cada ciudadano que asocia militancia con delincuencia es una victoria para el proyecto neoliberal. Foucault habría reconocido en este dispositivo una tecnología de poder que produce sujetos obedientes, más que opositores derrotados.

En esta coyuntura, la teoría crítica nos ofrece herramientas para no caer en el juego de la retórica gubernamental. Adorno y Horkheimer nos recordaron que la razón instrumental puede convertirse en vehículo de dominación. Hoy, el discurso securitista se presenta como inevitable y única alternativa. Se nos dice que debemos ceder libertades para que haya orden, que debemos sacrificar derechos para estar a salvo. Pero lo que está en juego no es un ajuste técnico sino la posibilidad misma de disputar el rumbo de la sociedad. Žižek lo formula con precisión: “¿Libertad para quién hacer qué? ¿No estábamos ya mucho más controlados de lo que creíamos?” Reivindicar la libertad de asociación y de organización en un momento en que la libertad ha sido reducida a la lógica del homo economicus es un acto profundamente subversivo.

Por su parte, no es admisible que las antipatías personales o las diferencias políticas con Leónidas Iza u otros dirigentes sirvan de excusa para guardar silencio frente al espionaje, el seguimiento y el perfilamiento policial. No se trata de defender nombres propios, sino el principio mismo de que la oposición y la resistencia no puede ser criminalizada. El gobierno de Noboa reedita, con lenguaje de modernidad, la lógica de la doctrina Torbay: “a los subversivos hay que matarlos como al pavo, la víspera”. Se trata de neutralizar preventivamente cualquier oposición antes de que pueda organizar resistencia.

Benjamin proponía que toda crítica de la violencia debía examinar la relación entre derecho y justicia. Si la violencia es un medio, la pregunta ética es si sirve a fines justos. Pero el problema de fondo es que el propio sistema decide cuáles fines son justos, convirtiendo la violencia en herramienta de reproducción de su orden. En el Ecuador actual, la violencia del Estado ha dejado de ser un recurso excepcional para proteger el derecho y se ha vuelto un medio para vaciarlo de contenido.

Así, el plan de Noboa es claro a pesar de su disfraz: desmantelar lo que queda de Estado social, abrir de par en par las puertas a la privatización, subordinar la economía a los intereses del capital transnacional. Para eso necesita un clima de disciplinamiento y miedo que paralice a la sociedad. Por eso la persecución no es colateral: es condición de posibilidad del proyecto. Y por eso el silencio de las fuerzas democráticas es doblemente grave: porque no sólo deja pasar la injusticia, sino que allana el camino al neoliberalismo.

La respuesta no puede limitarse a la indignación. Es urgente construir plataformas de defensa de los derechos humanos y de las garantías constitucionales que sirvan como escudo colectivo frente a la represión. Estas plataformas deben documentar cada atropello, brindar acompañamiento jurídico, visibilizar las violaciones de derechos y denunciar internacionalmente el autoritarismo en curso. Pero, sobre todo, deben tejer comunidad: articular sindicatos, colectivos barriales, movimientos indígenas, partidos de izquierda y organizaciones progresistas en un frente común. La solidaridad de clase exige superar las rencillas y sectarismos que nos fragmentan y asumir que la defensa de cada militante perseguido es también la defensa de nuestra propia posibilidad de existir políticamente.

La claridad de análisis no debe paralizarnos: debe impulsarnos a actuar. Cada allanamiento, cada detención, cada campaña de difamación es también una invitación a reorganizar fuerzas, a recuperar la calle, a disputar el sentido común y construir unidad de acción y programa de unidad. Si el poder nos quiere aislados, nuestra respuesta debe ser reconstruir el nosotros. Ante la estrategia del miedo nuestra respuesta debe ser la palabra colectiva y la movilización consciente.

La historia no nos juzgará por la gravedad de los atropellos que sufrimos, sino por la capacidad de resistencia que construyamos. En un país donde el estado de excepción se ha vuelto regla, la única normalidad posible es la resistencia. Porque si seguimos callando, llegará el día en que toquen nuestra puerta y, para entonces, como advirtió Niemöller, quizás ya no quede nadie que pueda hablar en nuestro nombre.