¿Y si nos tomamos en serio al fascismo?

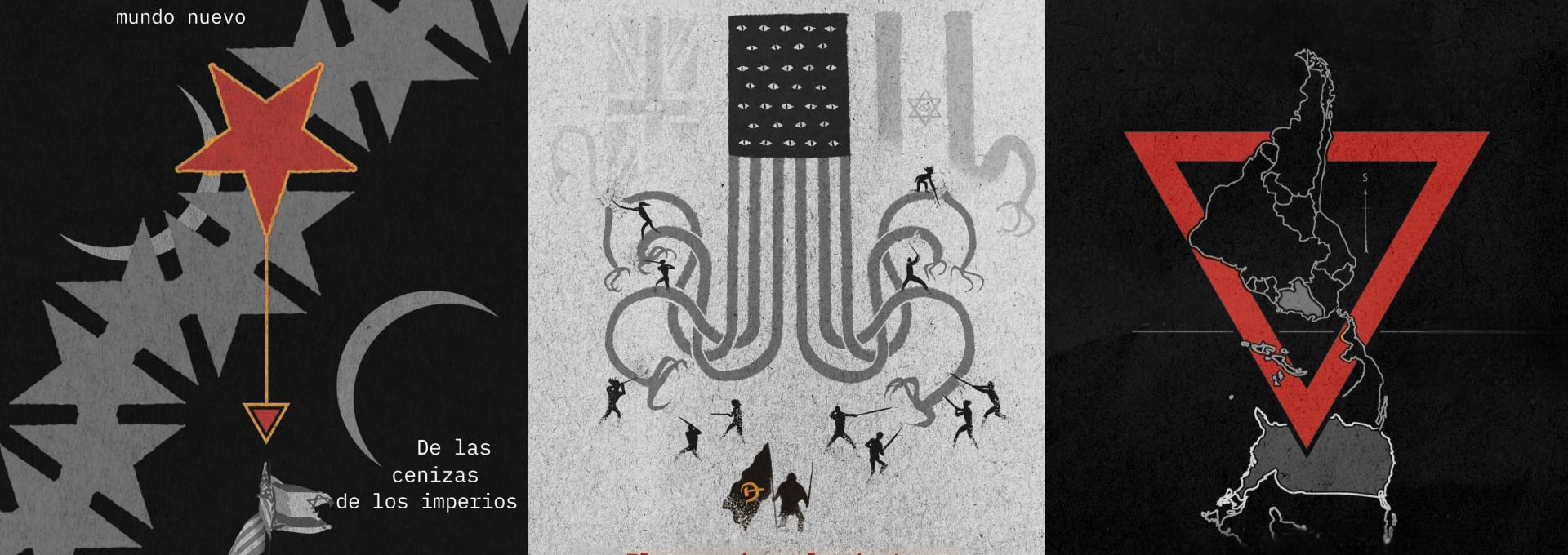

De forma cada vez más recurrente, es habitual escuchar que los partidos de extrema derecha se encuentran disputando su llegada al poder o que ya han llegado “democráticamente” al poder. Si hasta hace poco más de veinte años los grupos fascistas no eran vistos sino como nostálgicos de los años treinta y cuarenta del siglo pasado, hoy son directamente una amenaza que participa de forma beligerante en los sistemas democráticos liberales de las llamadas “democracias occidentales”. Una participación que ha sido legitimada por un aparato mediático -convencional y ahora también operando en el multiverso digital- que, durante años y de forma sistemática, ha sido parte esencial de una estrategia de blanqueamiento de líderes de extrema derecha, en una operación orientada a desplazar hacia la derecha el eje de la política. De tal forma que lo que antes era derecha neoliberal hoy se presenta como centro hegemónico y, por su parte, defender apenas los derechos humanos puede ser catalogado como la expresión más radical del marxismo.

Como ocurrió en el siglo pasado, el fascismo no es antagónico al capitalismo, sino su dispositivo ideológico y político más efectivo en tiempos de crisis estructural. No obstante, tomarse en serio al fascismo exige considerar una suerte de reconfiguración fascista posmoderna que ha sustituido la noción de nación-Estado por la del individuo totalizado bajo el mandato del mercado como ámbito de producción y reproducción de la vida (gestión totalitaria y necropolítica).

Por ello, es menester abandonar las lecturas anacrónicas que reducen al fascismo a una estética del pasado o a una patología excepcional de la democracia. Es preciso comprender que el fascismo posmoderno contemporáneo no irrumpe como negación del orden liberal, sino como su forma autoritaria de estabilización, a partir de la suspensión de alternativas civilizatorias y la construcción de ficcionalidades apocalípticas en las que cualquier otra configuración que no sea aquello que el capitalismo llama “democracia” simplemente no es posible y resulta, incluso, un camino hacia la barbarie. Así, lejos de ser una anomalía, el fascismo posmoderno constituye un dispositivo funcional a la reproducción de la hegemonía neoliberal en este contexto de crisis estructural del capitalismo.

Ya Pasolini lo advirtió con lucidez cuando afirmó la existencia de una continuidad “total y absoluta” entre el “fascismo fascista” y el “fascismo democristiano”. No se trataba de una provocación retórica, sino del reconocimiento de la capacidad de mutación del fascismo. Así, el fascismo posmoderno ya no necesita únicamente organizar la violencia mediante la concentración -campos, cárceles, panópticos-, sino dispersarla a través de la colonización del deseo, del lenguaje y de la vida cotidiana. Esa “intuición” fascista para insertarse parasitariamente en la democracia burguesa es lo que debemos advertir y contra lo que debemos prepararnos ideológicamente para saber hacerle frente.

El fascismo contemporáneo opera mediante una violencia de la dispersión. No pretende el disciplinamiento convencional al mandato del Estado, sino el dislocamiento del individuo de su totalidad social. Este fascismo ha construido una ficción aspiracional desde la cual opera como politizador del temor a perder las, apenas, promesas que el mercado ofrece. Aprovechando una dinámica del capitalismo cognitivo, se instrumentaliza la precariedad material y el agotamiento psíquico para disolver los vínculos sociales, lo que supone un terreno fértil para el fascismo que, en estas circunstancias, no necesita siquiera fingir una ideología coherente; le basta con administrar el miedo, el resentimiento y la ansiedad, mientras los “pactos demócratas”, en su cobardía, fracasan consecutivamente.

Esta forma de dominación es inseparable del neoliberalismo. El fascismo no aparece para atender los fracasos del neoliberalismo, sino que los funcionaliza en su retórica para reafirmarlo mediante mecanismos autoritarios que compensen su incapacidad de ofrecer bienestar material y cohesión social, o siquiera “democracia”. En este sentido, el fascismo no es la negación superadora de los conflictos de un mercado amarrado, sino su garante último. Protege la acumulación de capital mediante la despolitización de la desigualdad y la reconversión del conflicto social en guerra cultural.

Esta transfiguración instrumental con la que el fascismo opera en nuestros tiempos es mucho más profunda que un problema de representación. Que los fascistas ya no sean camisas negras o calvos con botas, y hoy se referencien en multimillonarios megalómanos, evangélicos radicales o políticos radicalmente libertarios no debería permitir ambigüedades, respecto a lo que Dalton señalaba: “que los menos fascistas entre los fascistas también son fascistas”. Sin embargo, muchas veces los “defensores de la democracia” solo identifican el peligro en un tipo específico de fascismo y terminan siendo cómplices de las nuevas versiones del fascismo posmoderno que, en última instancia, han logrado erosionar la conciencia de clase.

La hegemonía neoliberal ya no se sostiene únicamente mediante la coerción económica, sino a través de la radicalización de esquemas alienantes posteriores a la enajenación del plusvalor, que implican la desarticulación simbólica de los sujetos explotados. El fascismo posmoderno promueve una agenda identitaria, paradójicamente argumentada contra las “nuevas identidades”, basada en un ensimismamiento performático referenciado en valores supuestamente “universales” de una ficción totalizante llamada “cultura occidental judeocristiana”, en la que el yo resulta radicalmente desvinculado de cualquier sujeción a la estructura del capitalismo y, por lo tanto, disociado de la experiencia común de explotación, sumergido en una multiplicidad de demandas parciales fácilmente capturables por el mercado y el reconocimiento liberal.

El capitalismo contemporáneo necesita sujetos que se perciban a sí mismos como identidades singulares antes que como miembros de una clase y, en ese desplazamiento, el conflicto social se traduce en antagonismos culturales que el fascismo explota y radicaliza. Así se explica que amplios sectores populares voten sistemáticamente contra sus propios intereses materiales, seducidos por narrativas que prometen orden, pertenencia y sentido frente al caos producido por el propio neoliberalismo.

A riesgo de que lo anterior sea interpretado como una pretensión anacrónica de negar opresiones específicas que operan concéntrica, aunque asimétricamente, en el ámbito histórico del Capitaloceno, es fundamental comprender la centralidad estratégica de la identidad de clase para hacer frente al fascismo. La ruptura del tejido social, en el que fermenta el fascismo, se produce precisamente cuando logran que la clase trabajadora sea su propia sepulturera. Por ello, una posición realmente antifascista no puede permitirse legitimar pactos progresistas liberales que terminan radicalizando los discursos fascistas, discursos que, esos sí, no tienen vergüenza de participar en la política con sus identidades y pretensiones ideológicas expuestas.

En el fascismo posmoderno, el sujeto “político” se enuncia como “despolitizado”: incapaz de defender sus intereses materiales, pero fácilmente movilizable en defensa de valores alienados tales como la nación vaciada de soberanía, la familia convertida en fetiche moral, la libertad reducida a elección de consumo.

Es en este punto donde debemos exponer y denunciar esa suerte de “antifascismo liberal” que se atrapa en la defensa abstracta de la democracia y los derechos formales reconocidos en 1948. Resulta no solo inútil, sino peligroso, quedarse en la denuncia de la radicalización violenta del fascismo sin cuestionar las condiciones estructurales que la producen.

Neoliberalismo y fascismo son dos caras de la misma moneda y su antagonista, de ninguna forma, puede ser la “democracia liberal moderna”. Por ello, ser antifascista implica reconocer que la propia configuración de las instituciones modernas del Estado -entendido en términos leninistas como órgano de represión de clase- es responsable de la emergencia de los fascismos, en tanto estas instituciones han sido vaciadas de contenido popular y subordinadas a los intereses del capital transnacional históricamente. Si el fascismo ha llegado, es porque los “demócratas” liberales no solo lo han permitido, sino que lo han provocado y convocado.

Tomar en serio al fascismo implica reconocer que su superación no puede provenir de un retorno idealizado al liberalismo, sino de la construcción de un programa de emancipación real. Ser antifascista no es una identidad moral ni una posición ética dentro del juego de lo político; es una práctica política que exige reconstruir la unidad en torno a la defensa de la soberanía como condición ontológica de lo humano, que se traslada extensivamente a su cuerpo social (el ser social e histórico) y a su cuerpo inorgánico (lo ecológico) y que, por lo tanto, se expresa como autodeterminación en su sentido más amplio.

Por ello, el fascismo posmoderno ataca radicalmente cualquier ejercicio de soberanía como posibilidad de construcción del sujeto. Lo novedoso es que ya no lo enuncia desde un Estado omnipresente, sino mediante una universalización irrealizable de un yo “empoderado”, capaz de ofrecerse radicalmente objetivado como parte de sus libertades civiles ante el imperio del mercado: algo así como la libertad de autoproducirnos para vendernos.

Así, dentro y fuera de las instituciones de la sociedad política, el fascismo posmoderno antagoniza contra toda noción de soberanía, la misma que se ha convertido en el campo central de la disputa. Al poner en duda la soberanía como condición fundamental de lo humano (en su dimensión gregaria o existencial), se vuelve posible vender el ejercicio de la soberanía como un acto individualizado y de libre concurrencia, justificar la cesión de recursos estratégicos de los pueblos como sinónimo de desarrollo o vulnerar garantías fundamentales de grandes colectivos sociales en nombre del orden.

Por otra parte, el fascismo posmoderno ya no opera solo en clave nacional, sino como una red incongruente de radicalismos identitarios que se aglutinan en plataformas digitales que funcionan como cajas de resonancia: configuran identidades de consumo, administran afectos y reemplazan derechos por preferencias. Este es el terreno del tecno-fascismo: una forma de dominación que actúa sin necesidad de suspender formalmente la democracia. Así, el fascismo posmoderno se diversifica según los ámbitos donde resulta más oportuno polarizar a la sociedad (migración, minorías, enemigo interno, Agenda 2030, defensa del cristianismo, etc.) sin dejar de articularse a su denominador común: la liberación radical de las fuerzas del mercado.

Frente a este escenario, el antifascismo debe asumirse como un programa de acción, al menos a escala regional. La fragmentación de las resistencias contrasta con la coordinación transnacional del capital, las corporaciones tecnológicas y las élites financieras, es un indicio del escenario. Recuperar el internacionalismo no puede seguir siendo una consigna nostálgica, sino una necesidad estratégica del presente: un internacionalismo militante, capaz de enfrentar tanto a la burguesía nacional como al entramado corporativo global que sostiene la hegemonía neoliberal.

Ser antifascista hoy es luchar contra la dispersión social y la fragmentación de la clase trabajadora en identidades inconexas; contra la reducción de la política a una disputa moral y contra cualquier forma de legitimación del capitalismo realmente existente subyacente en el progresismo neoliberal.

Solo una izquierda capaz de articular unidad política, organización popular y horizonte emancipatorio podrá disputar efectivamente el sentido común y frenar el avance del fascismo. Porque al fascismo posmoderno no se lo combate con más democracia liberal, sino con la anulación de la enajenación capitalista.

Tomar en serio al fascismo, en definitiva, implica asumir que combatirlo no es preservar el mundo tal como es, sino transformarlo radicalmente. Allí donde la izquierda renuncia a disputar los intereses materiales y se conforma con administrar valores, el fascismo encuentra su oportunidad: las pruebas están a la vista. Allí donde se reconstruyen la soberanía popular y la identidad de clase, el fascismo pierde su base social. Esa es, hoy, la tarea de un antifascismo en serio.