A cien años de la Revolución Juliana: rescatar la memoria, disputar el presente

Las conmemoraciones de procesos históricos son siempre un hecho atravesado por la política, no solo por las formas a través de las cuales se elige celebrarlo (e.g.: grandes discursos, paradas militares, desfiles, obras artísticas, etc.) sino, sobre todo, por el relato que en la contemporaneidad se construye alrededor de un hecho histórico determinado. Así, la decisión de recordar y celebrar de manera oficial cualquier hito de la historia patria, o no hacerlo, es siempre una declaración política.

Así puede y deber leerse, por ejemplo, el que el centenario de la Revolución Juliana, haya pasado casi desapercibido de la agenda pública oficial del gobierno ecuatoriano y que cualquier acto de discusión o deliberación pública se haya limitado a pocos espacios académicos, repositorios de la memoria y contados programas de difusión cultural, como universidades, museos y programas de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios.[1] ¿Qué puede estar detrás de la decisión de dejar por fuera de la memoria actual a este proceso histórico? Tal vez el carácter de esta transformación pueda dar algunas pistas.

En términos resumidos, la Revolución Juliana fue un proceso sociopolítico en Ecuador que se dio cuando un grupo de jóvenes oficiales del Ejército decidió derrocar al gobierno del entonces presidente Gonzalo S. Córdova, el 9 de julio de 1925. Estos militares, que habían desafiado a sus oficiales superiores al asociarse en la llamada Liga Militar, buscaban dar un alto a las políticas que la élite gobernante y la oligarquía agroexportadora y bancaria, habían impuesto para sostener y ampliar sus ganancias a costa del bienestar general de la mayoría de la población.

Esta plutocracia, es decir el gobierno de los poseedores de la riqueza, se había hecho con el poder al descabezar al republicanismo liberal radical encabezado por Eloy Alfaro en 1912 y desde entonces se había encargado de promover un marco de gobierno caracterizado por la desregulación financiera y la represión a los grupos sociales emergentes como los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Así, por ejemplo, fue esta élite gobernante la que impulsó la llamada Ley Moratoria en 1914 que había dado paso a que los bancos privados emitieran dinero sin respaldo ni control, produciendo procesos inflacionarios que dispararon el costo de la vida; igualmente, durante este período, se encargaron de que el Estado adquiriera una deuda gigantesca con la banca privada (especialmente el Banco Comercial y Agrícola), controlando el poder público a través de la deuda; o, más notoriamente, habían sido quienes, a través del presidente Luis Tamayo, dieran la orden de reprimir y asesinar a los participantes de la Gran Huelga de Guayaquil, dando paso a la matanza del 15 de noviembre de 1922.

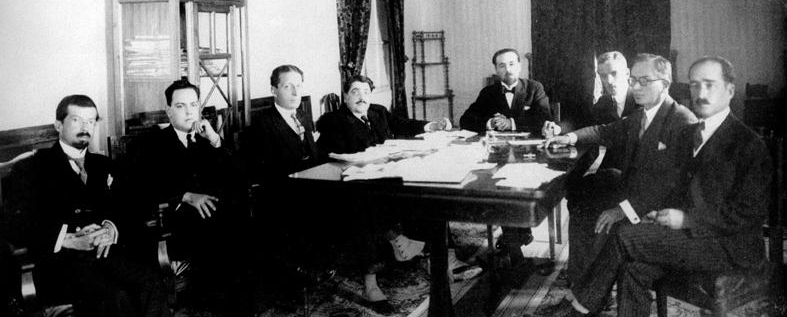

Este contexto de crisis múltiple producida por el gobierno de unas élites desconectadas de la realidad del país fue la que motivó a la oficialidad joven militar a desconocer al gobierno y, sin violencia ni resistencia, reemplazarlo por un gobierno civil plural que gobernaría durante nueve meses antes de posesionar como presidente provisional al médico lojano Isidro Ayora Cueva, quien gobernó hasta 1931. Durante el gobierno de la primera y segunda junta provisional de gobierno, al igual que en la administración provisional y constitucional de Ayora, se implementaron un conjunto de reformas importantes que marcaron el inicio del “Estado social” en el Ecuador, es decir un nuevo Estado que dejaba de lado la premisa liberal clásica de no intervenir en el mercado ni regular la sociedad y, por el contrario, asumía para sí un rol de regulador de las relaciones económicas y sociales con el objetivo de construir condiciones para el mayor bienestar de la población.

De este período provienen muchas de las reformas fundamentales que, con diferentes reformas a lo largo del tiempo, se sostienen hasta hoy a través de cuerpos normativos, principios de administración pública, instituciones públicas y formas de experimentación de la representación y la participación política. Resumir la transcendencia histórica de la Revolución Juliana no es una tarea fácil y muy probablemente implicaría privilegiar unos aspectos sobre otros y dejar de lado ciertas facetas que podrían ser igualmente importantes; sin embargo, dado que la historia es un quehacer que se hace desde el presente y responde al presente, vale la pena resaltar algunos aspectos que resultan especialmente decidores para el contexto actual y que seguramente resonará en la mente de quien lee estas líneas:

- La regulación de la Banca: a través de la Misión Kemmerer y la creación de instituciones como el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos, el proceso juliano buscó regular la especulación financiera y el ejercicio de poder de los banqueros en el país, entendiendo la inconveniencia de que los sectores económicos detenten también el poder político.

- El despliegue y especialización del Estado: partiendo de la responsabilidad social del Estado, los gobiernos julianos ampliaron el alcance de lo público creando el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, antecesor del MIES, MDT, MSP, MAG, etc. Esto se hizo reconociendo la necesidad de construir una institucionalidad pública que respondiera de manera específica a de garantizar el bienestar de la población.

- La seguridad social: los gobiernos de la Revolución Juliana impulsaron la creación del sistema de seguridad social a través de la fundación de la Caja de Pensiones, antecesora del IESS, comprendiendo la necesidad de servicios públicos de montepío y jubilación.

- La legislación laboral: por primera vez se reconocieron por ley varios derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo la jornada laboral de ocho horas, la obligatoriedad de indemnizaciones ante despidos y accidentes de trabajo, los permisos de maternidad y lactancia, la regulación del trabajo infantil, etc. Estas normas expedidas fueron la base del Código del Trabajo de 1938, que a pesar de sus modificaciones sigue vigente hasta hoy.

- La participación política femenina: si bien el Consejo de Estado de 1924 había reconocido la demanda de Matilde Hidalgo sobre el sufragio femenino, fue la Constitución de 1929 la que reconoció oficialmente a las mujeres el estatus de ciudadanas y, por tanto, la posibilidad de votar. Igualmente, durante el gobierno de la Primera Junta Provisional de Gobierno de nombró a las primeras mujeres concejalas en siete municipios del país, permitiendo que por primera vez mujeres ejercieran cargos de poder en los gobiernos locales.

- Los principios de cogobierno y autonomía universitaria: durante este período se reconoció la autonomía administrativa de las universidades y se otorgó a los estudiantes el derecho a tener voz y voto en las instancias de gobierno universitario.

- Un ejército técnico y obediente: durante este período se impulsó la profesionalización y tecnificación del ejército con el objetivo de transformarlo en un agente para el progreso del Ecuador, especialmente en los campos de la ingeniería, la geografía y la topografía; igualmente, se estableció en la Constitución de 1929 que los militares eran fuerzas obedientes y no deliberantes, pero que no estaban obligados a seguir órdenes que contravinieran los principios constitucionales.

La Revolución Juliana estuvo lejos de ser un proceso libre de errores o problemas, no solo por los temas que dejó por fuera sino por la dificultad que enfrentó al momento de aplicar y sostener varias de las medidas de su impulso reformista, por lo cual es justo y lícito valorar sus alcances e incluso preguntarse si tal vez sus quehaceres fueron, más bien, una medida transformista dirigida a evitar el ascenso de una transformación revolucionaria proletaria. Sin embargo, más allá de la aparente dicotomía entre “reforma” y “revolución” y a la luz del presente, es fundamental hacer un proceso de reapropiación de su memoria y su legado, más todavía en un contexto en el que nuevamente las oligarquías gobiernan para sus intereses y, de forma abierta y frontal, destruyen instituciones que se construyeron hace 100 años producto de la lucha social y la comprensión de que e l bienestar de la mayoría es el objetivo del buen gobierno.

[1] Algunas reflexiones que se recomienda escuchar son los siguientes:

- “El estallido militar que forjó el Ecuador moderno”, Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz, con la participación de Silvia Vega: https://www.youtube.com/watch?v=5VQ00dKK2ek

- “Cien años de la Revolución Juliana”, El otro relato, con la participación de Juan Paz y Miño: https://www.youtube.com/watch?v=6mkayHx6Y-8

- La conferencia 100 años de la Revolución Juliana, organizada por la Sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia: https://www.youtube.com/watch?v=SBIOr3MI9Yo

Igualmente, para quienes se encuentren en Quito, Guayaquil y Cuenca, se recomienda la visita a la exposición temporal Juliana 25: a un siglo de la revolución. Rupturas, transformaciones y legados, en las sedes del Museo de la Moneda del Banco Central del Ecuador.